プロダクトポートフォリオマネジメントとは?一番わかりやすい入門編

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)は、各事業の現状をみながら、自社の経営資源の分配の最適化するためのフレームワークです。経営や複数製品を担当するマーケターなら覚えておきたいフレームワークです。

「利益を作る分析力がつく!ビジネスフレームワーク集25選」をダウンロードする

この記事のもくじ

プロダクトポートフォリオマネジメントとは

プロダクトポートフォリオマネジメント(Product Portfolio Management)とは、戦略コンサルティングファームのボストンコンサルティンググループ(BCG)が1970年代に提唱した戦略フレームワークです。

マーケティング担当者、経営・営業企画、営業推進などに責任がある担当者のみなさまが覚えておきたいフレームワークを「利益を作る分析力がつく!ビジネスフレームワーク集25選」でまとめました。以下のリンクから無料でダウンロードが可能です。みなさまのお役に立てますと幸いです。

プロダクトポートフォリオマネジメンとは?

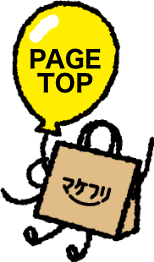

プロダクトポートフォリオマネジメントは、企業戦略における経営資源の最適な分配を知るための分析フレームワークです。「市場成長性」と「市場における自社のシェア」の2つに軸に、各事業の事業規模の大きさを示す円でプロットし、事業利益創出の難易度、追加投資の必要性を明らかにします。

プロダクトポートフォリオ(PPM)の縦軸

プロダクトポートフォリオ・マネジメントでは、2つの軸によって4つの象限にわけて経営資源の増減の判断をします。

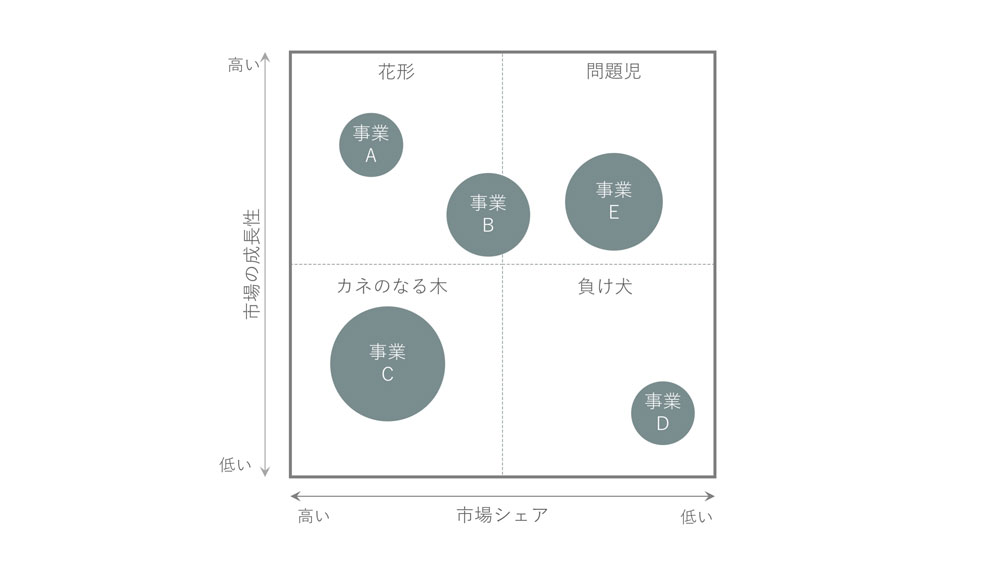

プロダクトポートフォリオマネジメントにおける縦軸は「市場の成長性」です。

一般的に、成長性が高い市場は魅力的な事業ドメインであり、新規参入が多く、競争が激しくなります。そのため、成長性が高い市場で事業を展開する際には、積極的な投資が必要です。

反対に、成長性の低い市場は、成熟市場です。市場のプレイヤーに動きがなく、市場シェアが固定する傾向にあります。この市場では積極的に投資する企業は、ほとんど見かけません。

プロダクトポートフォリオマネジメントの横軸

プロダクトポートフォリオマネジメントの横軸は「市場シェア」です。

市場シェアが高い企業は、スケールメリットがあると言われています。製品をたくさん作れば作るほど、単位量あたりの生産コストが下がるという考え方がスケールメリットです。

市場シェアが高いほど、スケールメリットにより生産コストが下がるため、同じ価格で製品を売る場合に有利になります。つまり、市場シェアが高ければ高いほど、利益を確保しやすくなります。

プロダクトポートフォリオマネジメントの概要のまとめ

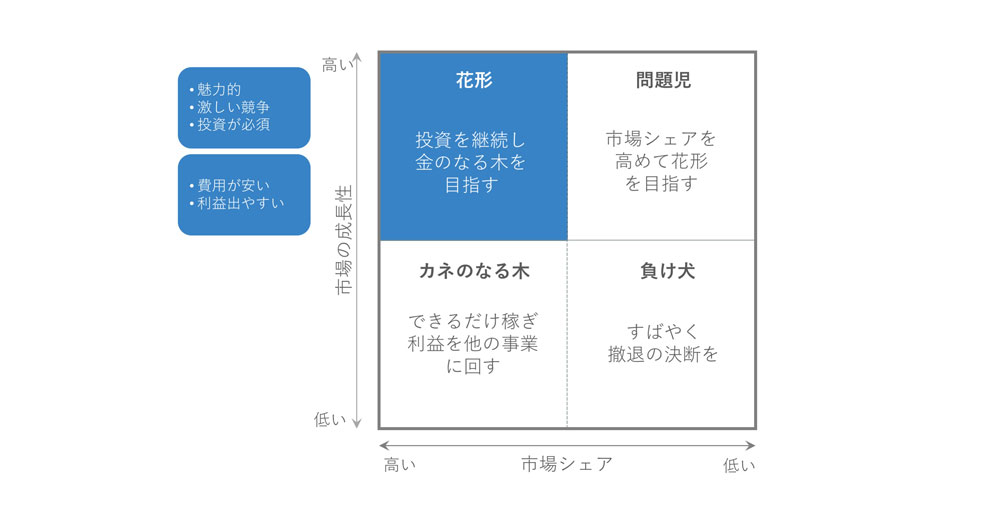

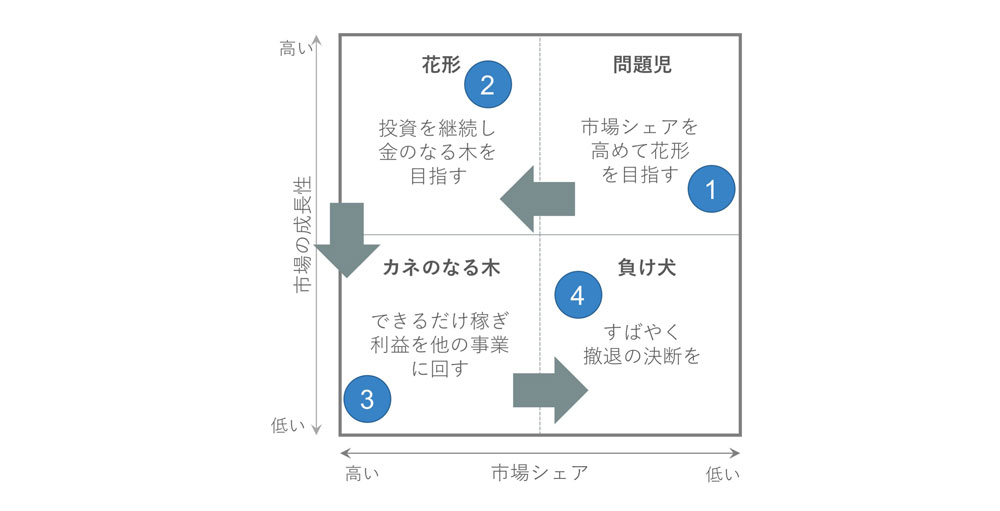

ここまで説明したとおりプロダクトポートフォリオマネジメントをまとめると、以下の図のようになります。

プロダクトポートフォリオマネジメントの2つの軸から4つの象限の特徴がみえてきました。プロダクトポートフォリオマネジメントの4つの象限は、それぞれ「花形(Star)」「問題児(Question Mark)」、「負け犬(Dog)」、「カネのなる木(Cash Cow)」と呼びます。

次は、プロダクトポートフォリオマネジメントの4つの象限の特徴について説明していきます。

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)の4つの象限の特徴

プロダクトポートフォリオの特徴を経営戦略の視点からまとめました。

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)の各象限について、詳しく説明をしましょう。

「花形(Star)」

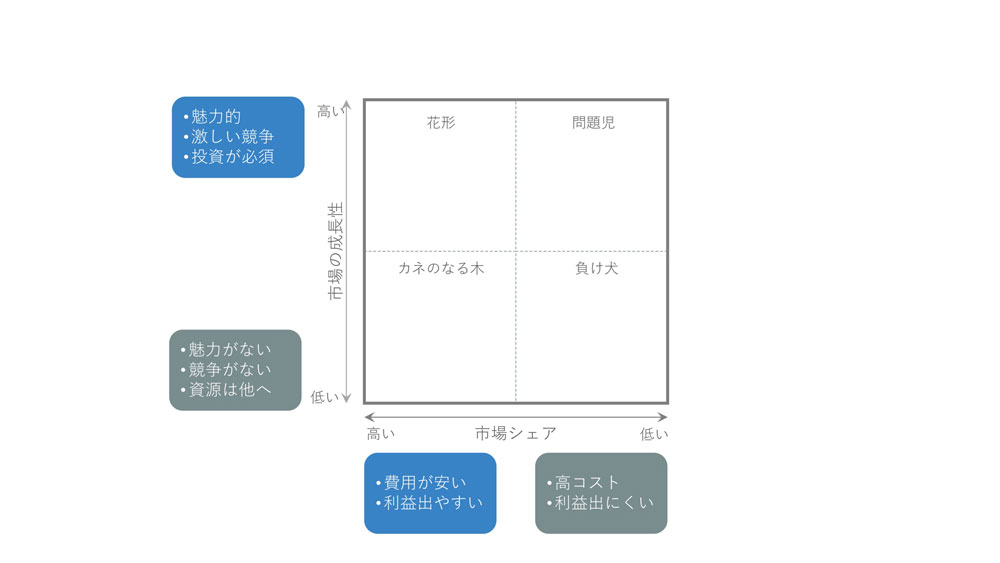

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)の花形は、市場の成長性が高く、市場シェアも高い事業です。当然、市場の競合も多く市場競争が激しいため、この事業には積極的な経営資源(ヒト・カネ・モノ)の投資が欠かせません。

その一方で、PPMの花形は市場シェアが高いため、利益を出しやすくなります。出た利益は、再び本事業に投下することで、市場競争を勝ち抜く必要があります。

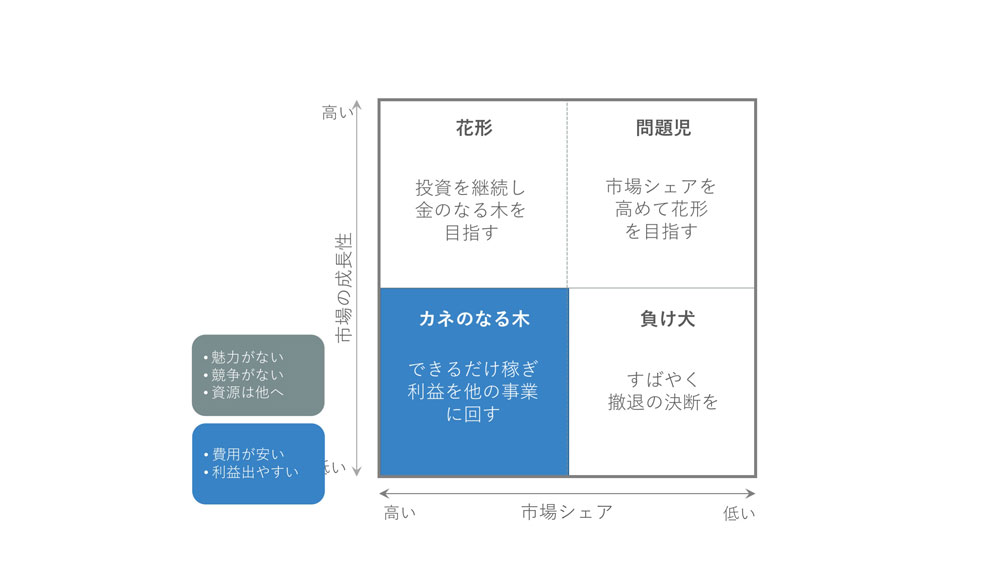

「カネのなる木(Cash Cow)」

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)における「カネのなる木」は、市場の成長性は低いものの、高い市場シェアを獲得している事業です。

「カネのなる木」に該当する市場は成長性が低く、PPMの「花形」に比べると市場競争も激しくありません。そのため、積極的な投資を必要としません。

また、「カネのなる木」における事業は高い市場シェアを獲得しているため、スケールメリットの観点から、事業コストが低く利益を出しやすい構造になっています。

「カネのなる木」は利益が出やすいにもかかわらず、事業に積極的な投資を必要としないため、この事業で稼ぎ出した利益は、PPMの「問題児」、必要であれば「花形」、に投下することが定石です。

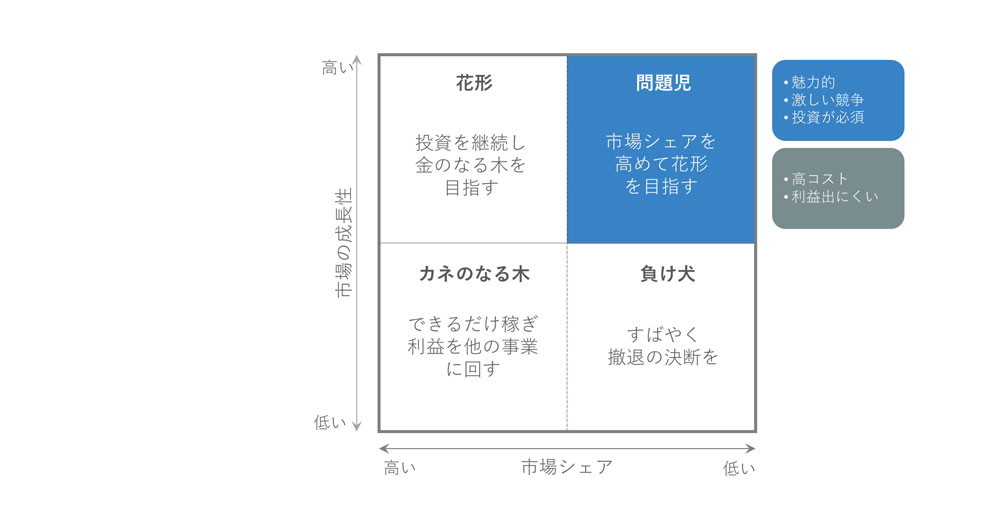

「問題児(Question Mark)」

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)の問題児は、市場の成長性が高く魅力的ではあるものの、市場シェアが低いため、コストがかかっている事業です。

「問題児」における事業は、市場成長性が高いため市場競争が激しいため、同市場で事業を継続させるためには、積極的な投資が必要です。

しかしながら、「問題児」に該当する事業は、市場シェアが小さいため費用が大きくなり利益を創出しにくい状態にあります。

「問題児」は将来の成長性が期待できるため積極的な投資をすべき事業であるものの、社内の他の事業から得られた利益を、積極的に「問題児」に投資する必要があります。

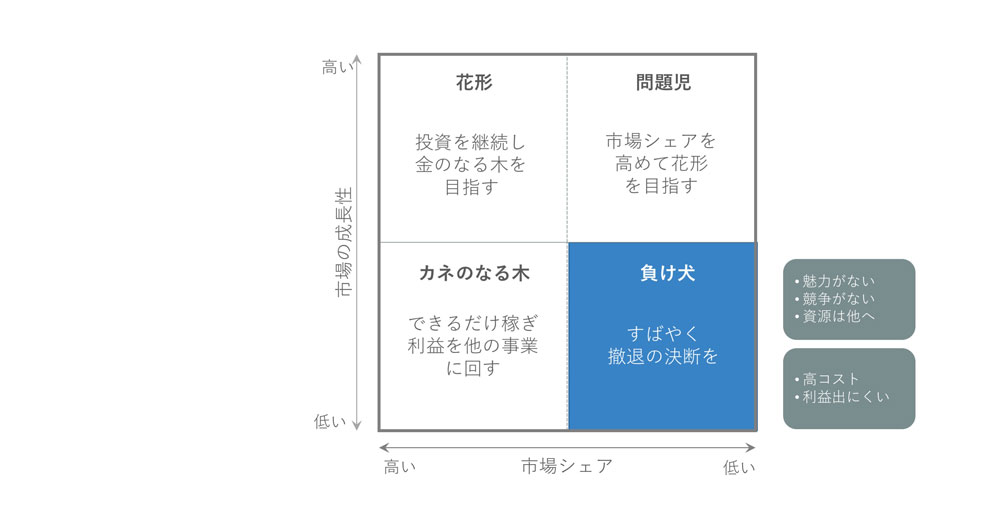

「負け犬(Dog)」

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)は、市場成長率が低いため市場競争は穏やかで、積極的な投資が必要ありません。

PPMの「負け犬」にあたる事業では、市場シェアが小さくスケールメリットが働かないため、利益創出が難しくなります。

「負け犬」に当たる事業は、成長性が低い上にコストがかかり利益の創出が難しい分野です。事業を整理して、「負け犬」にかけていた経営資源を他の事業に分配する検討をすべき領域になります。

プロダクトポートフォリオマネジメントからみる事業成長の流れ

プロダクトポートフォリオマネジメントは、現状の各事業に対する経営リソースの再分配をすることが目的です。したがって、プロダクトポートフォリオマネジメントでは、現状の各事業の状況を写しています。

各事業は、市場の成長や成熟度、プロダクトライフサイクル、市場シェアによって、時間を経て、プロダクトポートフォリオマネジメントの各象限を移動します。

プロダクトライフサイクルとは、新しい製品を市場投入してから衰退するまでの典型的な売上の推移を理解するためのモデルです。一般的な新製品は、市場投入から市場撤退まで、導入期、成長期、成熟期、衰退期の4つの特徴ある段階をたどります。くわしくは「プロダクトライフサイクル(製品ライフサイクル)とは?一番わかりやすい入門編」でまとめました。あわせてごらんくださいませ。

事業立ち上げ時は、プロダクトポートフォリオマネジメントの「問題児」から始まります。市場は成長段階にありますが、市場シェアを獲得できていません。他事業から稼ぎ出した経営資源を「問題児」の事業に投下する必要があります。

市場シェアが高くなると、事業は「花形」に移行します。市場が成熟すると「カネのなる木」になり経営資源の投下を控えるようになります。最終的には「負け犬」となり事業撤退を検討します。

さいごに

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)の対象は、製品ではなく事業です。そのため、プロダクトという名称に違和感があります。1970年代当初は、事業=製品であり、プロダクトポートフォリオマネジメントという名称がついたのではないか、と推測しております。

みなさんが担当している事業や製品が複数ある場合には、プロダクトポートフォリオマネジメントを定期的に使って、最適な経営資源の分配を考えるようにしましょう。