ロングテールとは?3つの事例からわかる、徹底解説

AmazonやNetflixなどの、Webで大きな成功を収めた企業の多くはロングテール戦略を採用しています。ロングテールの考え方は、Webに限らず、書店などにも応用できます。ロングテールは、マーケターならばぜひ知っておいて損はない考え方です。

今回は、ロングテールについて、事例を交えて徹底解説します。みなさまのお役に立てれば幸いです。

「利益を作る分析力がつく!ビジネスフレームワーク集25選」をダウンロードする

この記事のもくじ

ロングテールの概要

まずは、ロングテールの概要を押さえましょう。

ロングテールとは

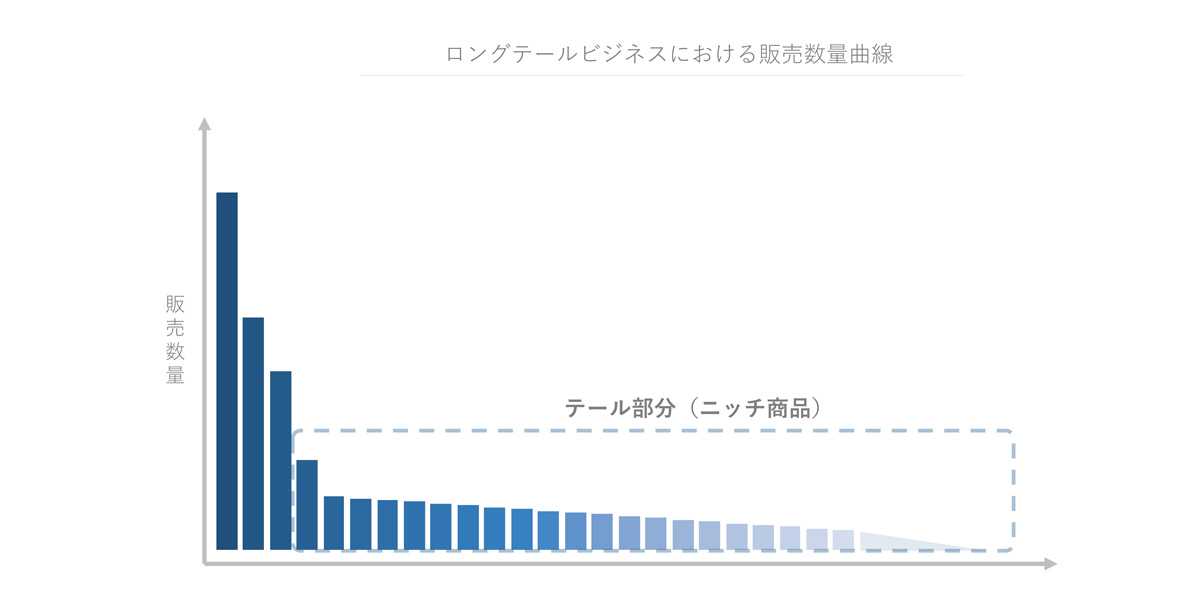

ロングテールとは、一言でいえば、「販売数量曲線の特徴」のことです。言葉で説明するよりも、図の方が理解しやすいはずです。

上図が、ロングテールの図です。ロングテールは、販売数量曲線において、右側が長く伸びていることがわかります。ロングテールの販売数量曲線は、「全体の売上高に対して、売れ筋商品以外の、ニッチな商品が占める割合が大きい」という特徴を示しています。

ロングテールは、戦略やビジネスモデルではなく、単に「販売数量曲線の特徴を言い表したもの」です。そのため、ロングテールは

- ロングテール現象

- ロングテールビジネス

- ロングテールSEO

などといった、さまざまな表現とともに用いられます。

ちなみに、ロングテールという表現は、Wiredの編集長、クリス・アンダーソンが提唱しました。彼は、AmazonやNetflixといった、Web2.0時代の企業が成功を収めた理由を説明する際に、「ロングテール」という表現を用いました。

ロングテールとパレートの法則の違い

ロングテールとよく一緒に紹介されるマーケティング用語が、パレートの法則です。パレートの法則とは、全体の数値の8割は、全体を構成する要素のうち、2割の要素が生み出しているという経験則のことです。

パレートの法則が当てはまるマーケティング戦略では、上位2割の売れ筋商品を中心に育てることで、収益を上げます。

その一方で、ロングテール戦略が当てはまるマーケティング戦略では、下位8割の商品も上位2割の売れ筋商品と同様に、大事に育てます。ロングテール戦略においては、ときに下位8割の商品が、上位2割のヒット商品よりも、多くの売上を生み出すことがあるからです。

また、ロングテール戦略が当てはまるビジネスは、パレートの法則が当てはまるビジネスにくらべ、売上が安定します。ロングテール戦略が当てはまるビジネスは、複数商品の組み合わせで売上を上げているため、1つの商品の売上が下がったとしても、全体の売上に対する影響を最小限に抑えられるのです。

ロングテールの2つの特徴

この章では、ロングテールを理解する上で欠かせない、ロングテールの2つの特徴をご紹介します。

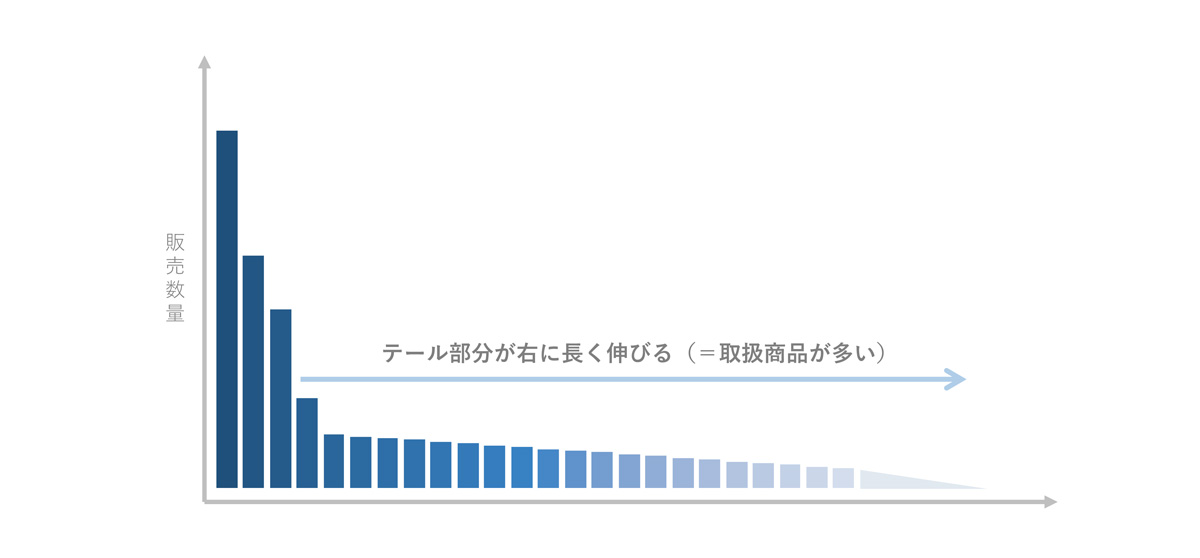

特徴1:販売数量曲線の右側が長く伸びる(品揃えが幅広い)

「ロングテール」という名前が示す通り、ロングテールビジネスでは、通常のビジネスよりも、販売数量曲線の右側が長く伸びます。この特徴は、「ロングテールとは」でもご紹介しました。

「販売数量曲線の右側が長く伸びる」ということは、ロングテールビジネスでは、通常のビジネスにくらべ品揃えが幅広い(ニッチな商品も含めて扱っている)ことを意味しています。

小売店において、品揃えを充実させるためには、在庫を管理しておく巨大な倉庫が必要です。しかし、地価が高い駅近くや都内の一等地に、巨大な倉庫を構えることは困難です。そのため、実店舗でビジネスを行う企業がロングテールビジネスを行うのは困難なのです。

一方で、Amazonを代表としたECサイトでは、倉庫と店舗を分離させることができます。店舗としての機能は、Webが担います。品揃えを充実させるための在庫管理の問題は、地価が安い場所に巨大な倉庫を保有することで解決できます。また、販売する商材がデジタルコンテンツであれば、倉庫すら必要ありません。

上記のように、大量の商品を保有しておく倉庫の問題をクリアできることから、ロングテールビジネスは、Webと相性がよいのです。

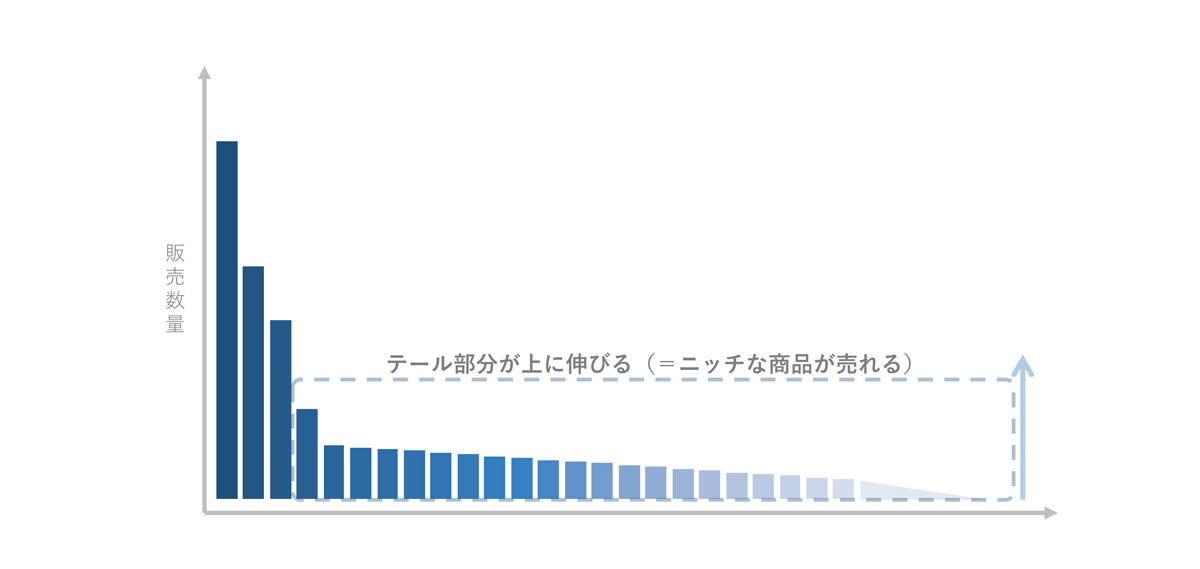

特徴2:販売数量曲線の右側が上に伸びる(ニッチな商品が売れる)

ロングテールビジネスは、通常のビジネスにくらべ、販売数量曲線の右側が上に伸びます。販売数量曲線は、一般的に右に行くほど需要が少なく、ニッチな商品であることを表します。つまり、「販売数量曲線の右側が上に伸びる」ことは、「ニッチな商品の売上が伸びる」ことを表しています。

なぜ、ロングテールビジネスではニッチな商品の売上が伸びるのでしょうか。答えは、インターネットビジネスの特徴に隠されています。

特徴1でもご紹介しましたが、インターネットビジネスとロングテールビジネスは相性がよいのです。インターネットビジネスでは、検索とリコメンデーション(パーソナライゼーション)が使えます。

検索を使えば、ユーザーはニッチな商品であっても、比較的かんたんに見つけられます。実店舗の小売店であれば、ニッチな商品は扱っていないか、扱っていたとしても隅に追いやられていて、見つけるのは簡単ではありません。

またECサイトは、リコメンデーションによって、お客さま一人ひとりの趣味嗜好にあった商品を紹介できます。あなたも、AmazonなどのECサイトで、「あなたへのおすすめ商品」を見ていたら、欲しくなってしまった、という経験があるはずです。

実店舗では、お客さまが購入を検討していなかったニッチな商品を売るのは、そう簡単なことではありません。なぜなら、実店舗はパーソナライゼーションできないからです。お客さま一人ひとりの趣味嗜好に合わせて、店舗を改装することはできませんよね。実店舗では、One to Oneマーケティングが難しいため、どうしても売れ筋商品を前面に出すなどの、マスマーケティングに終始してしまいます。

ロングテール戦略を自社に取り入れる際の注意点

ロングテールビジネスは、どんなビジネスにも当てはまるわけではありません。この章では、ロングテール戦略を導入する際の注意点を見ていきましょう。

ロングテールにできるだけの商品点数が必要

ロングテールビジネスは、ニッチな商品の組合せで安定的な売上を生み出すビジネスです。そのため、幅広い商品を取り扱えることが前提条件です。

ロングテールにできるだけの商品点数を扱えないビジネスや、そもそもそれほどたくさんの商品を作れないビジネスには、ロングテール戦略は不向きです。

たとえば、コンサルティングサービスや、0からのシステム開発は、ロングテールにできるほど商品点数を増やすことは難しいでしょう。

莫大な在庫を管理できるだけのスペースが必要

ロングテールビジネスは、ニッチな商品を含め、大量に商品を扱うため、大量の商品を管理しておけるだけのスペースが必要です。

大量の在庫を管理しておけるだけのスペース確保が難しいことから、実店舗でロングテールビジネスを行うのは難しいでしょう。IKEAやコストコ、ジュンク堂のように、実店舗でロングテールビジネスを行なっている企業もありますが、特殊なケースです。基本的には実店舗を必要としないインターネットビジネスの方が、ロングテールビジネスを行いやすいといえます。

ロングテール戦略で成功した企業の事例

ロングテールの成功要因は、在庫管理にあります。ロングテール戦略で成功している企業のパターンは、大きく3つに分けられます。

Amazon:倉庫と売場を分離してコストを抑えた例

Amazonは、ロングテール戦略によって成功を収めた企業の代表例です。今では当たり前となったECサイトですが、従来は小売業といえば、実店舗を構え、売れ筋の人気商品を中心に仕入れることで売上を得ていました。

Amazonは小売業にインターネットの仕組みを取り入れることで、従来の小売業の常識を覆しました。

Amazonは、ご存知の通り、実店舗を持っていません。(現在は、アメリカの一部で実店舗を持っていますが。)ユーザーは、インターネットを介して商品を注文します。注文された商品は、Amazonの巨大な倉庫からピックアップされ、発送されます。

Amazonは、インターネットによってスペースの制約から解放されました。従来の小売店のように、限られたスペースで、最大の売上を生むことを考え、売れ筋商品を前面に押し出す必要はありません。巨大な倉庫を地価が安い場所に構えておけば、在庫の維持コストは格安で済みます。そのため、売れ筋商品だけでなく、ニッチな商品も大量に扱えます。

また、Amazonは今でこそ食料品も扱っていますが、もともとは書店でした。本は、食料品と違って消費期限がないため、保存がききます。在庫管理にコストをかけないことも、Amazonの成功要因です。

Netflix:そもそも在庫を必要としない例

Netflixは、VOD(Video On Demand)と呼ばれるビジネスモデルです。契約者は、月額利用料金を支払っている限り、Netflixが提供している動画作品を好きなだけ視聴できます。Netflixは、いわゆるサブスクリプションビジネスです。

Netflixは、倉庫すら持たない点でAmazonとは異なります。動画はデジタルコンテンツなので、サーバーさえあれば管理、保存できます。そのため、場所的な制約はAmazon以上にないといえます。Netflixは、サーバー容量を増やしさえすれば、いくらでも品揃え(動画のラインナップ)を増やせます。

もちろん、デジタルコンテンツは食品のように賞味期限もありませんし、長期保存によって劣化することもありません。Netflixの例から分かるように、デジタルコンテンツを扱うサービスは、ロングテール戦略が当てはまりやすいでしょう。

IKEA:売場と倉庫を一体型にしつつも成功した例

IKEAは、売場と倉庫が一体型になっているという点で、AmazonやNetflixとは異なります。小売業において、「実店舗を構えている」かつ、「倉庫一体型の店舗」という形態は、珍しいことではなく、むしろ一般的です。

条件だけを見ると、IKEAはロングテールビジネスには不向きなはずです。では、なぜIKEAはロングテールビジネスができるのでしょうか。それは、IKEAの巧みな戦略に隠れています。

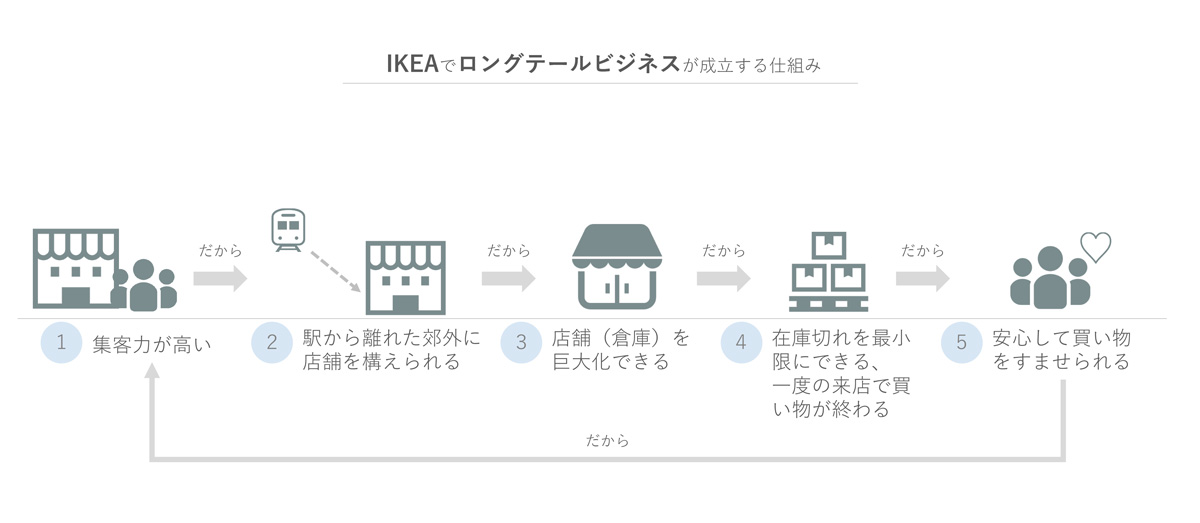

IKEAにおいて、ロングテールビジネスが成立する仕組みは以下の通りです。

- 北欧のおしゃれな家具を扱っていることや、「必要な家具を揃える」という用事を1度で済ませられることから、集客力が高い

- 集客力が高いため、店舗を駅から離れた郊外に構えられる

- 店舗を郊外に構えられるため、店舗(倉庫)を巨大化できる

- 店舗(倉庫)を巨大化できるため、在庫切れを最小限にできる。また、品揃えが豊富なので一度の来店で買い物を終えられる。

- 在庫切れがなく、一度の来店で用事が済むため、来店者は安心してIKEAで買い物を済ませられる

人が家具を買いに行くのは、どのようなときでしょうか。

人が家具を買いに行くのは、「引越しをした」「結婚をした」「子供が大きくなったので、子供部屋を作る」といった節目のタイミングであり、家具を買わなければならない用事があるときです。

IKEAは、たくさんのモデルルームによって、来店者の「家具を買わなければならない」という用事をうまく片付けられる場を作りました。IKEAのモデルルームは、「寝室」「リビング」「子供部屋」のように、部屋ごとに分かれています。

そのため、IKEAに来店したお客さまは、モデルルームに展示されている家具をまとめ買いすれば、一度の来店で用事を片付けられます。さらに、安心してお客さまに来店していただくために、IKEAでは「在庫がない」ということが滅多におきません。IKEAに備え付けられている、巨大な倉庫が在庫切れを防いでいます。

上記のような工夫により、IKEAは集客力がとても高いのです。集客力が高いから、IKEAは店舗を郊外に構えられます。

また、「家具」という商材にも秘密があります。家具は高い買い物ですので、失敗をしたくないという心理が働きます。家具のサイズ感や実際の手触りは、実際に見たり触ったりしなければわかりません。

「高いお金を払って購入したものの、実際に届いてみたら手触りが思っていたのと違った」「サイズが合わなかった」といったことは、回避したいですよね。

このように、高額かつコモディティではない商材(よさが一目でわからない商材)は、消費者が失敗のリスクを避ける傾向にあるので、ネット通販には不向きです。

上記でご紹介した要因が重なり合って、IKEAは実店舗を持ちながらも、ロングテールビジネスに成功しているのです。