イノベーションのジレンマとは?一番わかりやすい入門編

イノベーションのジレンマは、優良な企業、優秀な人ほど陥りやすい落とし穴です。顧客満足度や収益性、自社の経営資源配分で理にかなった意思決定をすればするほど、見落としてしまうイノベーションがあります。

イノベーションのジレンマによって、かつてのメインプレイヤーの牙城であった市場は、新しいプレイヤーによって置き換えられました。ハードディスク、カメラ、CDなどの音楽、などハイテク関連市場を中心にして、イノベーションのジレンマが発生します。

「利益を作る分析力がつく!ビジネスフレームワーク集25選」をダウンロードする

この記事のもくじ

イノベーションのジレンマの概要

イノベーションのジレンマは、合理的な企業の経営と、それによるイノベーション創出の微妙な関係に関する理論について書かれた著書です。

イノベーションのジレンマとは?

イノベーションのジレンマは、ハーバードビジネススクールの教授であるクレイトン・クリステンセン氏の著書です。著書の中で提唱した破壊的イノベーションの理論が有名になり、企業のイノベーションにおける研究の第一人者として知られるようになりました。

イノベーションのジレンマの中で、クリステンセン氏は、「持続的イノベーション」と「破壊的イノベーション」の2種類のイノベーションについて触れています。

持続的イノベーションについて

イノベーションのジレンマにおける持続的イノベーションは、いわゆる一般的な製品やサービス開発や発展の道筋です。既存のお客さまのニーズを満たす改良を続けて提供価値を高めることで、自社製品やサービスのイノベーションを実現します。

イノベーションのジレンマにおける持続的イノベーションを長期に渡って繰り返すことで、製品やサービスは、市場に受け入れられ続け、機能豊富で高機能となる傾向があります。持続的イノベーションを繰り返すことによって、自社の市場シェアの維持、もしくは拡大します。

破壊的イノベーションについて

イノベーションのジレンマにおける破壊的イノベーションは、提供側の企業も市場の主な顧客も価値を認めなければニーズもない、それどころか、将来の売上も市場規模も小さい新しい技術に持てる経営資源を全て投入した新規参入製品が、当該市場のみならず主要企業製品の市場までを奪ってしまう現象を指しています。

イノベーションのジレンマの破壊的イノベーションは、ハイテク市場によく見受けられる現象です。

ハイテク業界では、新しい技術が非常に小さくかつニッチな市場で頻繁に生まれます。この小さな技術は、急速に進歩し、やがて既存の市場を飲み込むことがあります。コンピュータ、ハードディスク、など、数多くの例があります。ハイテク市場は、技術の成熟のスピードが早いため、プロダクトライフサイクルが短く、イノベーションのジレンマの破壊的イノベーションが発生しやすくなります。

プロダクトライフサイクルとは、新しい製品を市場投入してから衰退するまでの典型的な売上の推移を理解するためのモデルです。一般的な新製品は、市場投入から市場撤退まで、導入期、成長期、成熟期、衰退期の4つの特徴ある段階をたどります。くわしくは「プロダクトライフサイクル(製品ライフサイクル)とは?一番わかりやすい入門編」でまとめました。

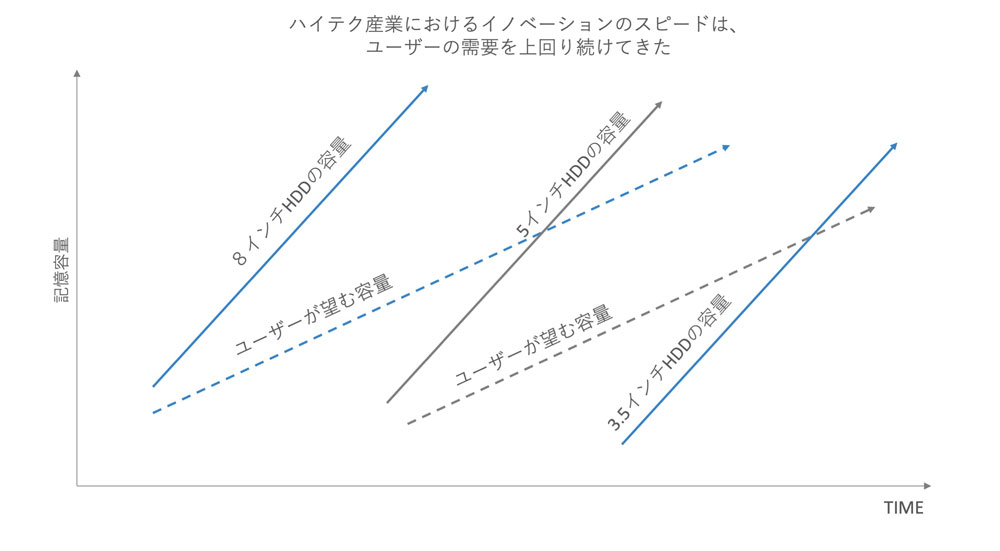

ハードディスクの例でみると、市場にでてくる新技術は、いまの市場のメインユーザーが欲しがるディスク容量を満たすことができません。したがって、市場におけるメインユーザーは新技術に見向きもしません。大きな市場に優先的に投資する大手企業は、新技術に投資するという意思決定はしません。その一方で、ベンチャー企業などの市場における新興企業が、社運をかけて新しい技術の開発と製品性能の改良に全力で投資をします。

ある時点から新技術は、ユーザーが望む容量の増加量をしのぐ勢いで技術革新(イノベーション)をします。大手企業が気づいたときには、メインユーザーのニーズを十分に満足させる技術レベルまで発展します。こうして、旧来の技術は、新しい技術にとって変わります。そして、旧来の市場のリーダーであった大手企業が、新興企業に市場シェアを奪われてしまいます。これがイノベーションのジレンマにおける破壊的イノベーションです。

イノベーションのジレンマにおける破壊的イノベーションがハイテク市場で見られる理由は、ハイテク市場では技術発展のスピードが早いため、ユーザーが望むニーズのレベルを超えやすいことがあげられます。

イノベーションのジレンマの破壊的イノベーションのメカニズムを探る

イノベーションのジレンマの破壊的イノベーションは、これまで数多くのハイテク市場において見られてきました。ハイテク市場における企業は、既存のお客さまからの収益を維持するために、研究開発や製品開発、サービスインフラの構築など、多額な投資を積極的にしてきました。しかしながら、将来のお客さまが求める技術、つまり破壊的イノベーションに、なぜ投資しないのでしょうか?

事業の基本を徹底することが破壊的イノベーションを見逃す原因

ハイテク市場の大手企業は、提供する製品の市場のシェアも大きく、大口顧客をいくつも持っています。

大口のお客さまの意見には、当然耳を傾けることが、大手のお客さまむけの事業の基本です。事業の利益を考えたら、当然の意思決定です。ハイテク市場の大手企業は、事業の基本に徹底しています。

イノベーションのジレンマの破壊的イノベーションを見過ごす理由は、大手企業が既存顧客の要望を優先して受け止める傾向ことがあげられます。

合理的判断をする優良企業

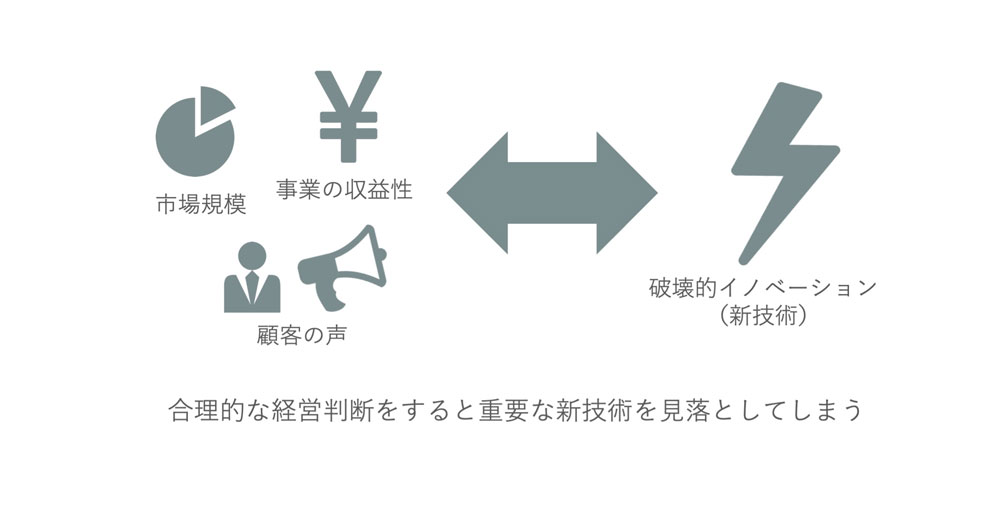

大手企業の経営者は、技術の研究や製品の開発、設備の建築、販売ルールの確保など、重要な経営判断の前には必ず、まずお客さまに目を向けます。市場のニーズ、市場規模、顧客のニーズ、投資対効果、事業の収益性などを検討しながら、お客さまのニーズに最適な投資の決断をします。まさに優良企業のやり方です。

優良企業は、大口のお客さまが新しい技術を必要とすれば、他社よりも先に新しい技術の研究と、その技術をつかった製品の開発に取り組みます。ところが、大口のお客さまのニーズに合わない場合や、その技術が非常に小さな市場にしか適合できない場合、優良企業がその技術についてトップランナーになることはほとんどありません。

現市場のシェアをもつ優良企業は、お客さまのニーズ、市場規模や収益性が論理的に説明できないプロセスは、おのずと排除される仕組みが整っています。そのため、持続的イノベーションは受け入れられるものの、破壊的イノベーションは自然と排除される仕組みが整っています。

イノベーションのジレンマが起きるメカニズム

破壊的イノベーションは、優良企業に文字通り破壊的なダメージを与えます。

破壊的イノベーションの技術は、ほとんどの場合、目新しいものでなければ非常に複雑な技術ではありません。そのため、既存のお客さまが、当初は、破壊的イノベーションが伴う製品に価値をまったく見出しません。顧客志向を徹底する優良企業は、破壊的イノベーションを気にかけません。

破壊的イノベーションを基盤とする製品は、ある時点で、いっきに製品性能が改善されます。その時には既存市場が侵食されると同時に、既存顧客が破壊的イノベーションをもつ製品を認め始めます。優良企業がこの時点で破壊的イノベーションに気づいても、手のうちようがありません。

さいごに

イノベーションのジレンマとは、優良企業が抱く、合理的な意思決定とは快適イノベーション、で葛藤する様子を描いている、非常に面白い表現だなと思います。

イノベーションのジレンマを避けるためには、子会社化か新規ビジネスを立案する部門を、現状の意思決定プロセスから切り離す必要があります。